Übersetzung: Isabella Such

Wir wissen nicht wenig über uns, wir wissen viel über uns, vielleicht sogar sehr viel, hauptsächlich jedoch aus dem Bereich der Ereignisgeschichte. Aber wissen wir wirklich, was heute viel wichtiger ist, nämlich wie das Bild unserer Nationen über sich selbst entstanden ist, kennen wir also den Komplex des sog. nation building? Diese Bilder geben dauerhafte Grundlagen für die zeitgenössischen Einstellungen ab – es sei denn, wir sähen den Lauf der Geschichte ausschließlich in Kategorien von Ereignissen. Und dies auch in den Einstellungen zu unserem Nachbarn.

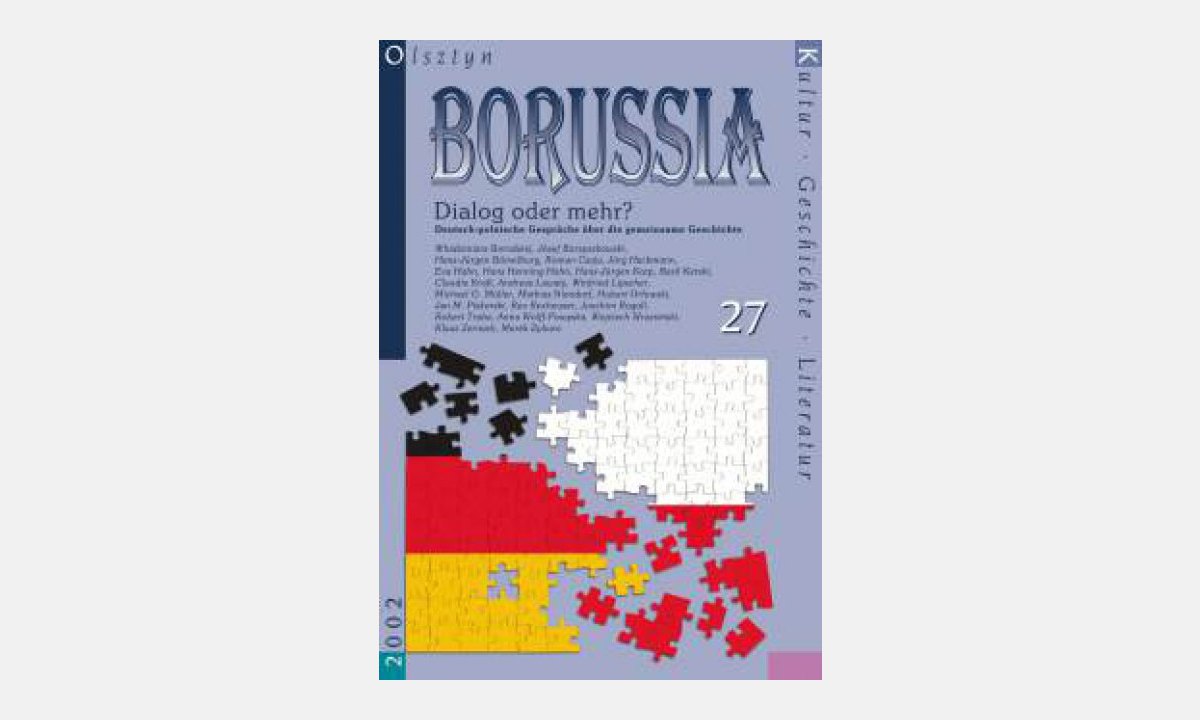

Der Fragebogen der »Borussia« trifft im Kern Gedanken, der mich bereits seit einigen Jahren beunruhigen und die ich kürzlich in der Zeitschrift gleichen Namens darzulegen suchte. Ich denke dabei an den Text »Gegen den kurzen Atem der Geschichte«[1], der die »Posener Deutsche Bibliothek« zum Gegenstand hat. Indem ich (nicht Punkt für Punkt) die Fragen der Redaktion beantworte, knüpfe ich an einige Problemkreise eben dieses Textes an.

Seit Jahren beschäftige ich mich mit der Gesellschaftsgeschichte der Literatur, der historischen Semantik und der Begriffsgeschichte und diese Vorlieben beeinflussen natürlich den Katalog von Defiziten, die ich weniger in den gemeinsamen Forschungen, als vielmehr in der Bearbeitung von Forschungsfeldern mit einer ähnlichen Hierarchie der Methoden sehe. Das Problem liegt nicht im Unvermögen der (deutschen und polnischen) Historiker sich miteinander zu verständigen, sondern an dem bloß rudimentären Vorhandensein bestimmter Schulen und Unterdisziplinen in der polnischen Geschichtsforschung, auf die bei einem Forschungsdialog über die Berührungspunkte in der jeweiligen Geschichte beider Nationen vor allem zurückgegriffen werden muß. Ich denke dabei vor allem an das fehlende Interesse polnischer Historiker an dem bereits erwähnten Konzept des nation building, sowie an weiteren zivilisatorischen und gesellschaftlichen Prozessen, die sich auf unseren Territorien und im deutsch-polnischen Grenzgebiet vollzogen haben. Das stimmt so nicht ganz, wird ein Verteidiger der polnischen Historiographie sagen und große und bedeutende Namen nennen; sagen wir Antoni Mączak, Jerzy Jedlicki... Diese Ausnahmen bestätigen jedoch eine Regel, die zu Denken geben sollte: Nur ein kleiner Teil der polnischen Historiker hat keine Vorbehalte, wenn es um die praktische Anwendung von Methoden der Gesellschaftsgeschichte geht. Es ist bezeichnend, dass auf die zwei neuesten, ich würde sagen paradigmatisch bahnbrechenden Synthesen zur neueren Geschichte Deutschlands – ich denke an Thomas Nipperdeys Deutsche Geschichte 1800–1918 und die noch nicht abgeschlossene vielbändige Deutsche Gesellschaftsgeschichte von Hans-Ulrich Wehler – in Polen noch mit keiner ernstzunehmenden Reflexion in Form von Rezensionen, Diskussionen oder Gegenvorschlägen reagiert wurde.

Der Katalog der Defizite, der es uns einerseits nicht einfacher macht, unser Wissen über uns selbst zu erweitern und andererseits die Einnahme eines festen Platzes in der scientific community erschwert, ist zwar nicht allzu umfassend, dafür aber schmerzlich spürbar. Ich erwähne nur das Spektakulärste, das eine Vorstellung über das Ausmaß der Probleme gibt: Uns stehen jetzt und auch in absehbarer Zukunft keine großen Lexika der polnischen politischen, philosophischen und gesellschaftlichen Sprache zur Verfügung. Unsere westlichen Nachbarn dagegen können sich 3–4 derartiger Lexika rühmen. Ich führe hier nur eines, das größte von ihnen, nämlich die »Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland« an. Dieses umfassende siebenbändige Werk enthält auf über 6800 großformatigen Seiten – ohne den achten Band mit über 2000 Seiten mitzuzählen – 119 Stichwörter über Schlüsselbegriffe der deutschen gesellschaftlich-politischen Sprache der Neuzeit. Ein solches Lexikon fehlt uns und nichts deutet darauf hin, daß in der nächsten Zeit ein Lexikon dieser Art erscheinen wird, ähnlich wie uns ein Lexikon der polnischen Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fehlt.

Déja-vu: Wer macht nicht ähnliche Erfahrungen? Mich bedrückt die Überzeugung von dem epigonalen Charakter unserer gegenwärtigen »Epoche des Feuilletons«. Wenn ich seit Jahren diesen flüchtigen und instrumentellen Umgang mit der Vergangenheit beobachte, und insbesondere im Bereich der mich direkt interessierenden – und dies gänzlich unabhängig von politischen Rahmenbedingungen – im breitesten Sinne verstandenen deutsch-polnischen Beziehungen, kann ich nicht umhin, mich auf die am Anfang des »Glasperlenspiels« von Hermann Hesse stehenden Reflexionen zu berufen. Ebendort kann man über das sog. »Zeitalter des Feuilleton« interessante Dinge lesen:

»Zu Millionen erzeugt, bildeten [jene Erzeugnisse] die Hauptnahrung der bildungsbedürftigen Leser, berichteten oder vielmehr »plauderten« über tausenderlei Gegenstände des Wissens, und wie es scheint, machten die Klügeren dieser Feuilletonisten sich oft über ihre eigene Arbeit lustig, wenigstens gesteht Ziegenhalß [der Forscher, der im Glasperlenspiel das »Zeitalter des Feuilleton« verfolgt – H.O.] auf zahlreiche solche Arbeiten gestoßen zu sein, welche er, da sie sonst vollkommen unverständlich wären, geneigt ist, als Selbstpersiflage ihrer Urheber zu deuten. [...] Die Hersteller dieser Tändeleien gehörten teils den Redaktionen der Zeitungen an, teils waren sie »freie« Schriftsteller, wurden oft sogar Dichter genannt, aber es scheinen auch sehr viele von ihnen dem Gelehrtenstande angehört zu haben, ja Hochschullehrer von Ruf gewesen zu sein. Beliebte Inhalte solcher Aufsätze waren Anekdoten aus dem Leben berühmter Männer und Frauen und deren Briefwechsel, sie hießen etwa »Friedrich Nietzsche und die Frauenmode um 1870« oder »Die Lieblingsspeisen des Komponisten Rossini« oder »Die Rolle des Schoßhundes im Leben großer Kurtisanen« und ähnlich.«

Hesses prophetische Kritteleien aus dem Jahr 1943 sollte man mit Aufmerksamkeit begegnen. Die Tendenzen, von denen in diesem großen utopischen Roman die Rede ist, verstärken sich und sind weit davon entfernt zu verschwinden. Der Kern des Problems liegt nicht allein im eigentlichen triumphalen Aufkommen des »Feuilletonismus« (als eine Form der Weltbetrachtung) im öffentlichen, medialen Raum, sondern in dessen (fortschreitenden) Eindringen in den eigentlich wissenschaftlichen Bereich, die zu einer Machtergreifung von Zufälligkeiten und Instrumentalisierungen führt.

Die Erbsünde des zeitgenössischen »wissenschaftlichen Feuilletonismus« sehe ich in der Degradierung von Rahmenbedingungen von Wissenschaft zu Parametern angewandten (Experten-)wissens; das Hauptkriterium ist die ausschließliche, entsprechend aktualisierte, Brauchbarkeit. Ein besonderer Fall der Degradierung von Wissenschaft zu verwertbarem Wissen ist (immer noch) das Abhandeln wissenschaftlicher Probleme nach sich jährenden Ereignissen. Diese »Jahrestagskrankheit« muß beunruhigen, da sie mit der dienstfertigen Schenkung von »passenden«, ergo eigene Jahrestage, an die politische Eliten einhergeht. Dabei kommt es (auch) unter jüngeren Wissenschaftlern zu einer sachlichen Korrumpierung, zum zweiten führt dies zu einer Reduzierung der Forschungsmittel jenseits der »Jahrestage«. In konkreten Fällen ist sogar eine Instrumentalisierung entsprechend den Bedürfnissen der Tagespolitik die Folge. Ich bin nicht der erste, der diese Situation so bewertet. Janusz Tazbir schreibt über diese wachsende Beliebigkeit in der Zeitschrift »Nauka« (Nr. 2, 2000):

»Die Geschichte wird gewissermaßen zur Hilfswissenschaft einer Manie von Festtags- und Jahrestagsveranstaltungen. Das betrifft sowohl berühmte Persönlichkeiten, wie auch Ereignisse oder schließlich Stadtgeschichten. [...] Bei uns ziehen Jahrestage Veröffentlichungen nach sich, die neben wertvollen Arbeiten eine ganze Masse von nationaler Hagiographie beinhalten. Sie dienen nur in geringem Maße der weiteren Entwicklung der Forschung an einem wirklichen Problem oder dem Menschen.«

Ausgehend von dieser nicht allzu optimistischen Diagnose bezüglich des Wissenstandes über Deutschland entstand zu Beginn der neunziger Jahre die Idee, eine Publikationsreihe ins Leben zu rufen, die die »weißen Flecken« in unseren zeitgenössischen Geisteswissenschaften beseitigen sollte. Eine Serie, die über die Grenzen einer wissenschaftlichen Disziplin hinausgehen sollte. Für diese Idee konnte ich damals Christoph Kleßmann von der Universität Potsdam, einen Vertreter der bekannten Bielefelder Schule der Gesellschaftsgeschichte, gewinnen.

Das in die Serie einführende »wissenschaftliche Glaubensbekenntnis« behandelt mittelbar auch die oben bereits erwähnten Defizite:

»Die deutsch-polnische Nachbarschaft verpflichtet [...] zu einer vernünftigen Reflexion. Eine wesentliche, wenn auch nicht ausreichende Bedingung bilden Kenntnisse darüber, wie der Prozeß des nation-building in der deutschen Gesellschaft vorangetrieben wurde. Daraus resultierte das Vorhaben, Reflexionen deutscher Autoren über die eigene Nation, deren Kultur und Zivilisation zu vermitteln. Deswegen stehen nicht die Ereignis- sondern die Mentalitätsgeschichte, nicht die (einstigen) historischen Neuigkeiten sondern der Habitus im Mittelpunkt des Interesses der Herausgeber der Serie. Die Posener Deutsche Bibliothek vermittelt Texte, die nicht wegen ihres Ursprungs als deutsche Texte gelten können, sondern deren Autoren sich mit der eigenen Gesellschaft und deren Bedingtheit auseinandersetzen. Aus diesem Grund finden sich neben Historikern Schriftsteller, Soziologen und Philosophen. Auch die Struktur der einzelnen Bände ist unterschiedlich. [...] Die Bibliothek widmet sich der Selbstreflexion aus einer Perspektive der »longue durée«. Dies spiegelt die Besonderheiten der deutschen Moderne wider: der verlangsamte Prozeß der Verbürgerlichung, das Paradigma der Konfessionalisierung, die Entwicklung einer aufgeklärten Staatsphilosophie, die preußische und nachpreußische Rechtskultur, der Pragmatismus des Alltäglichen, die wechselseitige Bedingtheit von Ideologie und Modernisierung, von Massenkultur und elitärem Denken.«

Ich bin aber weit von der Illusion entfernt, daß sich aus Reflexionen über die kulturelle Vergangenheit irgendwelche Schlüsse auf die Zukunft ziehen lassen könnten. Mir ist – nach Alexander Demandt – eine reduzierte Definition des Sinnes von Geschichte nahe:

»Die Geschichte ist weder ein Fluß, ein Weg, ein Buch, noch eine Tragödie. Die Geschichte wächst nicht und in ihr wächst auch nichts, etwa wie ein Kind oder ein Baum. Die Geschichte bewegt sich nicht und nichts bewegt sich in der Geschichte – weder vorwärts noch rückwärts, weder aufwärts noch abwärts, weder entlang einer geraden Linie oder im Kreis. Geschichte wird nicht gemacht, so wie man ein Haus baut oder einen Teppich webt, in ihr spielt sich kein Drama, keine Schachpartie oder eine Symphonie ab. Das einzige, was man über die Geschichte sagen kann, ist das, dass sie geschieht. Und das sagt gar nichts.«

Reinhart Koselleck hat das in seinem Essay »Über den Sinn und Unsinn der Geschichte« noch prägnanter formuliert: »Die Geschichte ist weder Gericht noch Alibi«. Die Geschichte lehrt nichts und wenn überhaupt, dann allein dies: daß sie vollkommen anders geschieht, entgegen den Bedürfnissen der sogenannten Subjekte der Geschichte.

Das Deutsche Poleninstitut in Darmstadt beabsichtigt, eine Entsprechung zur »Posener Deutschen Bibliothek«, eine »Polnische Bibliothek der Wissenschaft« herauszugeben. Die Namen der Autoren und die Themen der ersten (in Planung befindlichen) Bände lassen die Hoffnung zu, dass es auch von unserer Seite zu einem Brückenbau auf das deutsche Ufer kommt. Es ist jedoch nicht vorauszusehen, ob dies die jüngeren und die zukünftigen Wissenschaftler dazu animiert, auf die Methodik der Gesellschaftsgeschichte und deren Ergebnisse zurückzugreifen.

[1] Vgl. »Borussia. Kultura. Historia. Literatura«, Nr. 22/2000, S. 220.