Vera Bergen, die Ich-Erzählerin »zwischen Kindsein und Erwachsenwerden«, lebt mit ihrer Mutter Anna Harder, ihrem Vater Hermann und ihrem kleinen Bruder Petja in Belsk in Sibirien. Eines Tages im November 1969 ereignet sich ein Vorfall, der Vera zur Chronistin ihrer Familie werden lässt. Auf dem Schulweg wird sie von Gleichaltrigen als »Faschistin« bezeichnet. Warum? Auf der Suche nach einer Antwort vertieft sich Vera in die Geschichte ihrer Familie. Dabei zieht sie die Erinnerungen sowie die Familienchronik ihrer Mutter zu Rate und geht der Geschichte ihrer »Ur-ur-ur-Großeltern« nach, die 1804 aus der Umgebung von Danzig/Gdańsk in »das Land der Russen« kamen.

Vera Bergen, die Ich-Erzählerin »zwischen Kindsein und Erwachsenwerden«, lebt mit ihrer Mutter Anna Harder, ihrem Vater Hermann und ihrem kleinen Bruder Petja in Belsk in Sibirien. Eines Tages im November 1969 ereignet sich ein Vorfall, der Vera zur Chronistin ihrer Familie werden lässt. Auf dem Schulweg wird sie von Gleichaltrigen als »Faschistin« bezeichnet. Warum? Auf der Suche nach einer Antwort vertieft sich Vera in die Geschichte ihrer Familie. Dabei zieht sie die Erinnerungen sowie die Familienchronik ihrer Mutter zu Rate und geht der Geschichte ihrer »Ur-ur-ur-Großeltern« nach, die 1804 aus der Umgebung von Danzig/Gdańsk in »das Land der Russen« kamen.Schon einmal hatten die mennonitischen Gläubigen ihre Heimat in den Niederlanden verlassen müssen: Im 16. Jahrhundert, als dort ihr strenggläubiger Grundsatz, uneingeschränkt und konsequent im Namen von Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe zu leben, bedroht war, versprach ihnen ein polnischer Herrscher Privilegien an der Weichsel/Wisła. Dafür sollten sie das Land urbar machen. Zwei Jahrhunderte betrieben sie Ackerbau und Viehzucht. Doch unter preußischer Herrschaft war ihr Privileg, keinen Militärdienst leisten zu müssen, erneut bedroht und sie zogen weiter an den Dnjepr, wo sie es zu etwas Wohlstand brachten. Während der Sowjetdiktatur erlebte die kleine deutsche Minderheit Diskriminierung und Elend.

Ab 1941 folgten Zwangsumsiedlungen, bis die Familie schließlich in Sibirien landete. Sowohl Veras Vater, ein Deutschlehrer, der den Sender Stimme Amerikas hört, als auch ihre Mutter, eine Kinderärztin, haben in sowjetischen Arbeitslagern im Ural gearbeitet – der Vater in Kohlegruben, die Mutter als Holzfällerin. Kein Wunder, dass in der Familie das »Kommunistenpack« nicht geschätzt wird. Vera, die »zweieinhalb Sprachen« spricht – Deutsch, Russisch und »Plautdietsch«, das Mennoniten-Plattdeutsch ihrer Eltern – ist wie viele andere Kinder aus der ehemaligen Sowjetunion frühreif. Zwischen dem, was es in der Schule zu sagen gilt, und dem, was zu Hause tradiert wird, weiß sie zu unterscheiden. Ihr Interesse für die mennonitische Vergangenheit ist bereits in einem Alter geweckt, in dem sich Jugendliche eher für andere Themen interessieren. Die Ermahnungen ihrer Mutter begleiten sie: »Vera, hüte dich davor, dem KGB ein Zugeständnis zu machen.«

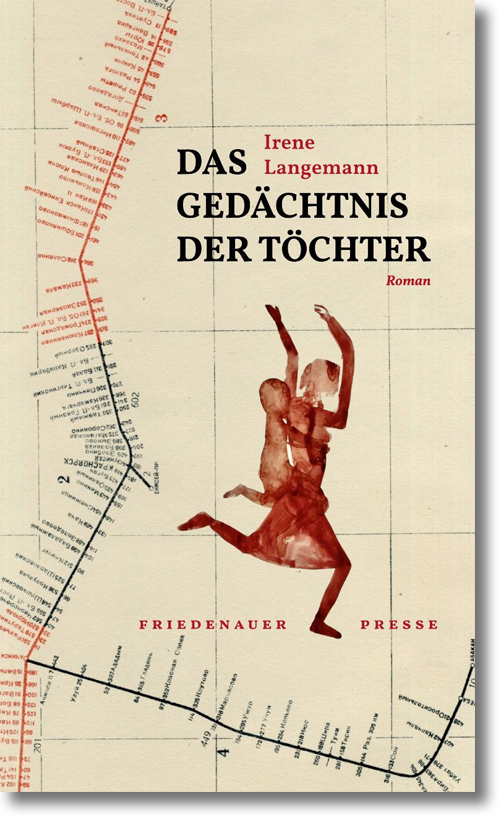

Nichts ist den Eltern verabscheuungswürdiger als Bespitzelung und Verleumdung. Trotz des grausamen Schicksals, das sie erfahren mussten, blieben sie standhaft. Die Herkunft wird schließlich auch Vera einholen, doch zuversichtlich sehen wir sie in die Abendsonne blinzeln, »die Zukunft herbeisehnend, den Aufbruch«. Den Geschichten ihrer Mutter wird sie ihre eigenen hinzufügen und diese ihrer Tochter weitergeben: »Eines Tages. In einer anderen Zeit.« Solange der Faden des Erzählens nicht abreißt, gibt es Hoffnung in der Welt, das scheint Veras Vermächtnis und Trost zu sein. Der 1959 in Sibirien geborenen und in Köln lebenden Filmemacherin Irene Langemann ist mit ihrem Debütroman eine einzigartige Familiensaga aus Osteuropa gelungen.