Wer heute die Insel Tobago besucht, kann vom Fort James auf die Great Courland Bay schauen, also die Große Kurländische Bucht. Ansonsten erinnert wenig an die kurze kurländische Kolonialzeit im 17. Jahrhundert. In der Heimat des »guten Herzogs Jakob« hingegen feiert TOBĀGO! Traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, ein »tragikomisches Singspiel in zwei Teilen« von Māra Zālīte (Text) und Uldis Marhilēvičs (Musik), Publikumserfolge. Es erzählt von Abenteuern und von der Liebe wagemutiger Letten zu Jakobs Zeiten.

Bis zur Euro-Einführung konnte man seine Briefe mit einer 70-Santimi-Marke frankieren, auf der neben Jakob selbst auch die kurländische Flagge mit dem schwarzen Taschenkrebs auf rotem Grund zu sehen war. Das Internet – und nicht nur dieses – ist voll mit Erzählungen von der »goldenen Zeit Kurlands« unter Herzog Jakob, zu denen natürlich auch die großen Segelschiffe, die auf den Weltmeeren Handel trieben, gehören und die Vorstellung kräftiger lettischer Bauernburschen, die auf Tobago Tropenbäume fällen. Die lettische Historikerin Mārīte Jakovļeva, Expertin für die Ära Jakobs, seufzt. Denn diese Geschichten sind, wie sie beklagt, alle nur Mythen und wie das meiste, was im Internet steht, unausrottbar.

Die »üppigsten Fabeln und Träumereien« von kolonialer Größe, die schon der in Dorpat/Tartu geborene Historiker und Kurland-Spezialist Heinz Mattiesen in seiner Doktorarbeit 1939 beklagte, sind naheliegend und verlockend, wenn man auf der Suche nach einer glorreichen Vergangenheit auf jene Zeit blickt. Als Jakob 1610 in Goldingen/Kuldīga geboren wurde, war es erst ein knappes halbes Jahrhundert her, dass sein Großvater Gotthard Kettler sein Amt als letzter livländischer Ordensmeister gegen das für ihn gegründete Herzogtum unter Oberhoheit des polnischen Königs eingetauscht hatte. Nach dem Tod Gotthards übernahmen seine Söhne Friedrich und Wilhelm – Jakobs Vater – gemeinsam die Herrschaft und gerieten schnell in Konflikt mit der Ritterschaft, dem mächtigen Adel des Landes. Der Streit eskalierte so sehr, dass die Herzöge ins Exil gezwungen wurden. Wilhelm sollte seine Heimat nie wieder sehen, und dass Jakob überhaupt die Nachfolge von Vater und Onkel antreten konnte, war lange nicht abzusehen.

Seine Kindheit und Jugend verbrachte er daher zunächst in Königsberg und Berlin. Mit 13 Jahren begann Jakob ein Studium in Rostock, wechselte bald nach Leipzig, verließ die Universität aber ohne Abschluss, um für zehn Jahre nach Kurland zurückzukehren. 1634 begann sein zweiter Auslandsaufenthalt, der ihn nach Paris und dann nach Leiden und Amsterdam führte. Dort lernte er seinen entfernten Vetter Friedrich Wilhelm von Preußen – später bekannt als »der Große Kurfürst« – kennen. Dessen ältere Schwester Luise Charlotte sollte Jakob 1645 heiraten.

Nach dem Tod seines Onkels Friedrich im Jahr 1642 übernahm Jakob die Herrschaft in diesem kleinen Herzogtum an der Ostsee zwischen Polen-Litauen im Süden und Schwedisch-Livland im Norden, zwei mächtigen Nachbarn, die miteinander und mit dem östlich gelegenen Russland wieder und wieder um die Vorherrschaft in der Region rangen. Jakob versuchte stets, sein militärisch schwaches Land aus allen Kriegen herauszuhalten, doch die Nachbarn scherten sich wenig um seine Neutralität. Im Zweiten Nordischen Krieg wurde Kurland von Polen-Litauen besetzt, verwüstet und eigentlich alles von dem zerstört, was Jakob in den Jahren zuvor hatte aufbauen lassen.

Vor allem in den Niederlanden hatte er den Merkantilismus, die neue wirtschaftspolitische Lehre jener Zeit kennengelernt. Zurück in der Heimat, setzte sich Jakob auch gleich daran, »aus Kurland ein zweites Holland zu machen«, wie es Mattiesen beschrieb: Statt nur Forst- und Agrarprodukte in den kleinen Hafenstädten Libau/Liepāja und Windau/Ventspils zu verkaufen, stieg er selbst in den Export ein und kassierte die Gewinne des Zwischenhandels. Seinen Grundansatz erklärte Jakob in einem Brief an seinen Schwager in Berlin: »Mit eigenen Mitteln anzufangen ist wol das beste, anderer Leute risiquo aber sich weißlich undt mit Vorbehalt zu gebrauchen, wird vielleicht auch nicht zu verachten sein.« Diese »anderen Leute«, die Geld hätten investieren können, fehlten in Kurland jedoch völlig, es gab kein kapitalstarkes Bürgertum wie in den Niederlanden oder England. All diese Wirtschaftsunternehmungen blieben daher Projekte der herzoglichen Domäne, also seines Privatvermögens. Auch die Versuche, eine Handelskompanie – Vorläufer der modernen Aktiengesellschaften – zu gründen, scheiterten daran.

Sein Plan funktionierte aber für das kleine Windau. Es blühte in den 1650er Jahren auf, nachdem Jakob dort eine Werft gründen ließ. Hier und überall im Land entstanden die nötigen Zulieferbetriebe: Sägewerke verwandelten Kurlands Bäume in Bretter, Seilereien fertigten aus dem heimischen Hanf Taue, aus Rasenerzen wurde Eisen geschmolzen, das in Schmieden zu Ankern und abertausenden Nägeln weiterverarbeitet wurde. Nach und nach liefen die Schiffe vom Stapel, die im herzoglichen Schloss zu Goldingen ein Deckengemälde zierten. Generationen später wurde daraus dann der Mythos der großen, prächtigen kurländischen Flotte. Faktisch werden es wohl nie mehr als 35 Schiffe gewesen sein, die gleichzeitig unter der Flagge mit dem Taschenkrebs segelten.

Jakob aber wollte mehr, als nur den Verkauf kurländischen Getreides nach Westeuropa in die eigenen Hände zu bringen, er wollte auch in den lukrativeren – und natürlich riskanteren – Überseehandel einsteigen. Dafür brauchte man nicht nur Schiffe, sondern auch am besten eigene Handelsstützpunkte, Kolonien.

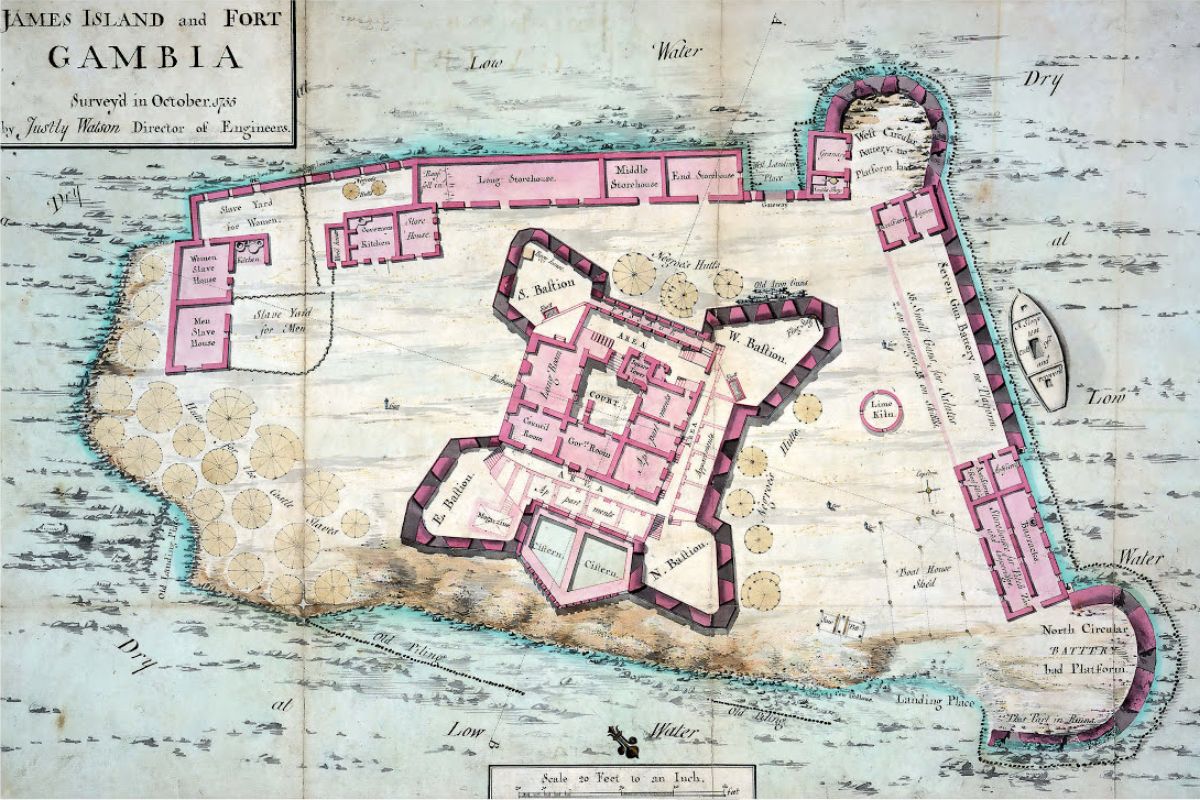

1645 verließ die »Fortuna« Kurlands Küste, aber nicht in Richtung Karibik, sondern um auf einer kleinen Insel im westafrikanischen Gambia-Fluss ein Fort zu errichten. Hier wurde nicht nur mit Elfenbein gehandelt, sondern auch mit Menschen: Auch Jakob von Kurland verdiente am lukrativen transatlantischen Sklavenhandel mit. Denn die Inseln und Küsten der Karibik boten zwar ideale Bedingungen, um in Europa begehrte Waren wie Zucker anzubauen. Doch Kriege und eingeschleppte Krankheiten hatten die indigene Bevölkerung in manchen Gegenden nahezu vollständig vernichtet. Sklaven aus Westafrika sollten sie ersetzen.

Als die erste kurländische Expedition 1654 Tobago erreichte, zeigte sich schnell, dass es hier – anders als in Afrika – keine Handelspartner gab. Um aber eine Kolonie, insbesondere mit Plantagen, aufzubauen und die begehrten Kolonialwaren zu produzieren, brauchte es jahrelang Nachschub aus der Heimat. Einerseits an Menschen, weil die Tropenkrankheiten ihren Tribut forderten, andererseits auch an Material, weil man vor Ort weder Werkzeug noch Schießpulver oder andere für den Aufbau, Betrieb oder die Verteidigung notwendigen Waren herstellen konnte.

Darin liegt – neben dem generellen Kapitalmangel – der Hauptgrund, warum auf Tobago nie die blühende Kolonie entstand, die bis heute so gern imaginiert wird. Die Überfahrten waren per se schon riskant genug. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Nachschub überhaupt die Insel erreichte, wurde durch weitere Faktoren noch erheblich reduziert. Nordafrikanische und europäischstämmige Piraten lauerten unterwegs ebenso auf wie niederländische Schiffe. Denn auch die Kaufleute aus der niederländischen Hafenstadt Vlissingen erhoben Anspruch auf Tobago und hatten den Nordteil der Insel besiedelt. Dazu kamen die Kriege in der Heimat, die den Nachschub an der Quelle versiegen ließen. Als Kurland von schwedischen Truppen besetzt und der Herzog verschleppt worden war, erschienen niederländische Truppen in Gambia sowie auf Tobago und übernahmen »für die Dauer des Krieges« die Verwaltung – um danach von Jakob 200 000 Gulden für die zwischenzeitlich entstandenen Unkosten zu fordern.

Verstärkt wurden all diese Hindernisse dadurch, dass es Jakob kaum gelang, zuverlässige Menschen für sein Kolonialprojekt zu gewinnen: Eine Reise ins Ungewisse, von der man vermutlich nicht lebend zurückkehren wird, das zieht nun einmal vor allem Abenteurer und zwielichtige Gestalten an. Statt ehrlicher lettischer Bauernburschen, die auf Tobago Tropenbäume fällen sollten, waren es vor allem Spieler und Betrüger, die sich an der Ausrüstung bereicherten, sowie Deutsche, Holländer, Engländer, Schotten und Skandinavier, die sich für den Militärdienst in der Fremde hatten werben lassen.

Dass die Zeit Herzog Jakobs bis heute als »goldene Zeit« dargestellt wird, liegt also nicht an seinen Erfolgen als Kolonialherr. Sondern daran, dass das kurländische »Wirtschaftswunder« nach Jakobs Tod zügig zusammenbrach, weil es im Land noch lange an einem Bürgertum fehlen sollte, das Aufschwung und Fortschritt auch ohne die Geldbörse des Herzogs hätte finanzieren können. Was bleibt? Eine malerische Bucht, heute nur 15,5 Flugstunden von Riga entfernt, die mit ihrem Namen an das große Scheitern gewagter Projekte erinnert.