Es begann mit Lenka. Nicht der Romanfigur, nein, mit der echten. »Ich hatte das Glück, die Schriftstellerin Lenka Reinerová kurz vor ihrem Tod 2008 kennenzulernen«, schwärmt der Autor und Rundfunkjournalist Martin Becker. Bei der beeindruckenden Begegnung sei auch die Verbindung zu Egon Erwin Kisch ins Gespräch gekommen, der ihr 1940 geholfen hatte, vor den Nationalsozialisten nach Mexiko zu fliehen. Als er gemeinsam mit seiner Kollegin Tabea Soergel vom Kanon Verlag dann den Auftrag bekam, einen Prag-Krimi mit Kisch als Hauptperson zu erzählen, stand für die beiden sofort fest, dass sie ihm als Hommage eine Lenka zur Seite stellen würden.

Der Roman Die Schatten von Prag. Kischs erster Fall spielt 1910, also sechs Jahre vor Reinerovás Geburt. Aber tatsächlich war sie eine der Letzten, die Zeugnis ablegen konnten über Kischs Charakter und seine Arbeitsweise. Für Soergel und Becker ist sie damit eine der unzähligen Quellen, die sie studiert haben, um ihre Figur Kisch so nah wie möglich am historischen Vorbild zu gestalten.

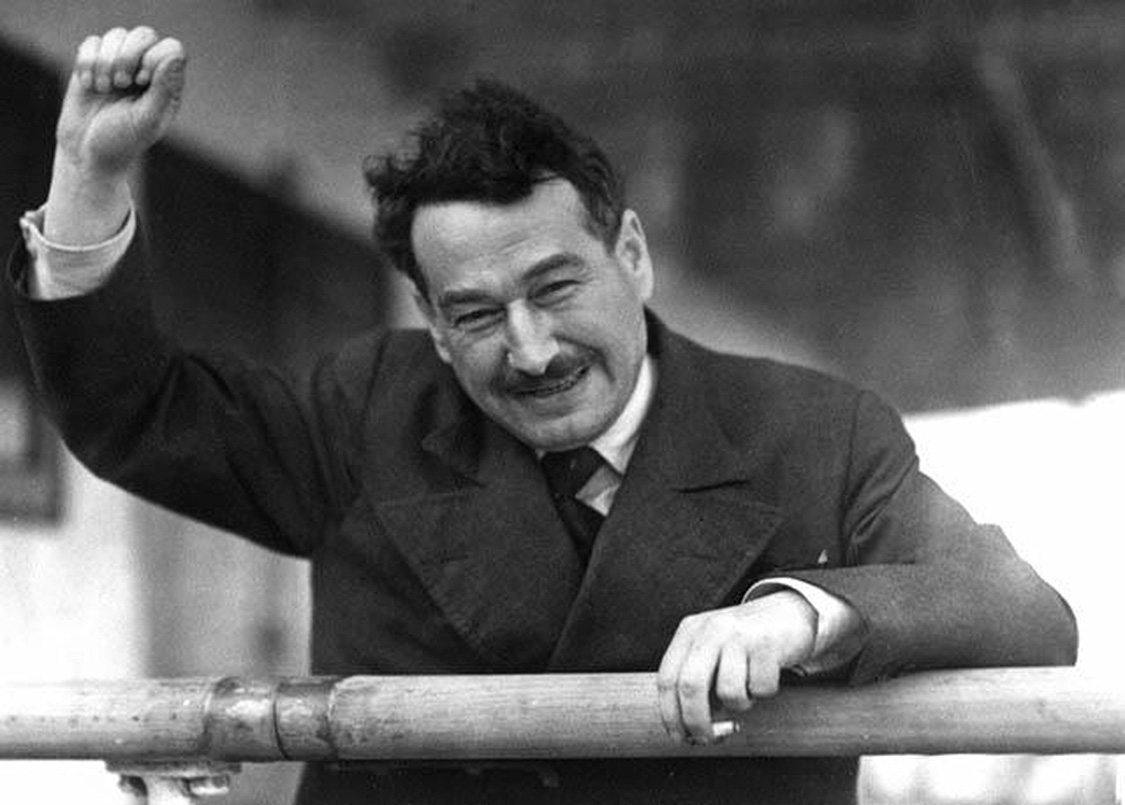

Was für ein Charakter war dieser Kisch? Eine große Menschenfreundlichkeit, ein herrlicher, spöttischer Humor und eine große Leidenschaft für seinen Beruf haben ihn ausgezeichnet, glaubt Becker, gepaart mit einer ungeheuren Rastlosigkeit. Auch die »charakterlichen Unzulänglichkeiten« haben Soergel und Becker studiert. »Wahrscheinlich hat er mit seiner Hyperaktivität seine ganze Umgebung unglaublich genervt«, sagt Soergel lachend. Er scheute sich nicht, die Wahrheit zurechtzubiegen, wenn es der Sache diente. Und war wohl auch recht eitel. Dass er damit angegeben habe, die Prostituierten, bei denen er regelmäßig verkehrte, wollten nicht einmal Geld von ihm nehmen, müsse man wohl als typisches Macho-Gehabe seiner Zeit verstehen.

Der Erste Weltkrieg, die Erste Tschechoslowakische Republik, die Okkupation durch die Nationalsozialisten, der Zweite Weltkrieg, die Machtübernahme der Kommunisten 1948 – Kischs Ära war stürmisch. Und doch war er überzeugt, ihm selbst könne eigentlich nichts passieren, wie er zu seinem Freund Friedrich Torberg gesagt haben soll: »Ich bin ein Deutscher. Ich bin ein Tscheche. Ich bin Jude. Ich bin aus einem guten Haus. Ich bin Kommunist … Etwas davon hilft mir immer.«

Egon Kisch wurde 1885 als zweiter von fünf Söhnen eines gut situierten jüdischen Tuchhändlers geboren. Er zeigte früh schon eine Leidenschaft für das Schreiben. Weil es ihm von der Schulleitung verboten war, publizierte er erste Gedichte unter dem Pseudonym Erwin Kisch, was ihm seinen zweiten Vornamen einbrachte. Überhaupt passte er nicht so recht ins Bildungssystem, ein Studium brach er schnell ab, die prägendsten Erinnerungen an diese Zeit dürften die drei Säbelmensuren in einem Branntweinausschank, in der Garage eines Hotels und in einem verfallenen Klostertrakt gewesen sein, die er literarisch festhielt.

1906 begann Kisch seine Karriere als Lokalreporter bei der Prager Zeitung Bohemia. Hier entwickelte er seinen unverwechselbaren Stil: literarische Reportagen, die sich durch Lebendigkeit und präzise Milieuschilderungen auszeichneten. Den Spitznamen »Rasender Reporter« gab Kisch sich selbst. Als »rasend« empfand Lenka Reinerová den etwas dicklichen kleinen Mann allerdings nicht. Im Gegenteil. Er habe sehr bedächtig an seinen literarischen Reportagen gefeilt.

Die Reportage war für Kisch mehr als ein journalistisches Werkzeug: Er verstand es als ein gesellschaftsveränderndes Instrument. Dafür war ihm kein Einsatz zu hoch: Er übernachtete in einem Obdachlosenasyl, stieg in einem Riesendampfer hinunter zu den Arbeitern, traf sich mit der Mutter eines Mörders oder berichtete über die Lebensumstände in einem »Heim für gefallene Mädchen«. Immer wieder die Mädchen. Das Nachtleben Prags mit den Prostituierten zog ihn magisch an. Sozusagen als Beleg dafür, dass er sich den Ausgegrenzten zugehörig fühlte, dienten die Tattoos auf seinem Oberkörper.

Seine vielen Kontakte halfen ihm auch bei seinem größten journalistischen Coup, der, soviel sei schon verraten, eine Rolle im nächsten Kriminalfall des Autorenduos Soergel und Becker spielen wird. 1913 brachte sich Alfred Redl, hochrangiger Offizier der österreich-ungarischen Armee, selbst um, nachdem er als Spion für Russland enttarnt worden war. Der Selbstmord sollte vertuscht werden, aber Kisch erfuhr – angeblich vom Schlosser, der die Tür aufgebrochen hatte – von dem Fall und publizierte ihn in der Bohemia.

Die beiden Weltkriege hatten tiefgreifende Auswirkungen auf Kisch. Im Ersten Weltkrieg diente er zunächst an der Front, wurde schwer verletzt und später als Kriegsberichterstatter eingesetzt. Der Krieg formte ihn zum überzeugten Kommunisten und er spielte 1918 eine aktive Rolle in der – allerdings gescheiterten – Revolution der Roten Garde in Wien. Er vertraute auch nach einem Besuch in den 1920er Jahren in Russland auf die Russische Revolution und legte in seinen Reportagen eine seltsame Kritiklosigkeit gegenüber Stalin an den Tag. Auch Becker und Soergel haben dafür keine rechte Erklärung finden können, außer vielleicht die bedingungslose Leidenschaft, die ihm die Abkehr von seinen Idealen schwer gemacht haben könnte.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten sah sich Kisch gezwungen, ins Exil zu gehen, zunächst nach Paris, später nach Übersee. Sicher half ihm da weniger das Deutschsein, das Judentum oder der Kommunismus, sondern vielmehr die Tatsache, dass er bereits weltweit bekannt war. Spektakulär endete eine Schiffsfahrt nach Australien, wo man ihn wegen seiner Gesinnung nicht von Bord gehen lassen wollte und er entschlossen von der sechs Meter hohen Reling sprang. Seine anschließende Verhaftung zog so große Streiks und Proteste nach sich, dass man ihm lieber doch gleich mehrere Reisen durch das Land genehmigte. Trotz der Turbulenzen in der Weltgeschichte sei Egon Erwin Kisch immer ein Menschenfreund geblieben, glaubt Becker. »Aus seinen späteren Texten lese ich, dass er durchaus mit sich im Reinen war.«

Auch in Mexiko, wo er ab 1940 lebte, schrieb Kisch Reportagen und seine Memoiren. Anfang 1946 kehrte er nach Prag zurück. Zwei seiner Brüder waren in Konzentrationslagern umgekommen, Europa lag in Trümmern. Kisch machte sich wieder an die Arbeit. Er plante zu schreiben, wurde Ehrenpräsident der jüdischen Gemeinde, engagierte sich politisch. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr. Er starb am 31. März 1948 an den Folgen eines Schlaganfalls.

Dass er bis in die Gegenwart die Gemüter bewegt, finden Martin Becker und Tabea Soergel eigentlich selbstverständlich, schließlich sei er auch für heutige Journalisten ein Vorbild, wie man sich »mit Leib und Seele, Haut und Haaren um Kopf und Kragen schreibt«. Aber bitte nicht verbissen, denn auch das habe ihn ausgezeichnet: die tschechische Leichtigkeit und der Humor. Soergel sagt dazu lachend: »Ja, selbst wenn die Fantasie mit ihm durchging, blieb er immer ein brillanter Reporter.«

Renate Zöller

Foto: Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;} © Sam Hood/Wikipedia