Festakt am 10. Mai 2005 in der Berliner Botschaft der Tschechischen Republik und am 11. Mai 2005 in Prag

Der František-Kriegel-Preis wird alljährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch Zivilcourage und Standhaftigkeit vor der Gewalt auszeichnen. Die Stiftung Charta 77, die sich für den Schutz der Menschenrechte und die Ausweitung der Bürgergesellschaft einsetzt, verlieh ihn 1987 zum ersten Mal in Stockholm. Er soll an einen Mann erinnern, der Zeit seines Lebens gegen das Unrecht kämpfte: in den dreißiger Jahren gegen die Franco-Truppen im Bürgerkrieg in Spanien, in den vierziger Jahren gegen die japanischen Besatzer in China und Birma und 1968 als einer der führenden Reformer des tschechischen Sozialismus. František Kriegel wurde nach der Niederschlagung des Prager Frühlings all seiner Ämter enthoben. 1977 gehörte er zu den Mitunterzeichnern der Charta 77 und starb 1979 von den Behörden verfolgt und von der Polizei überwacht.

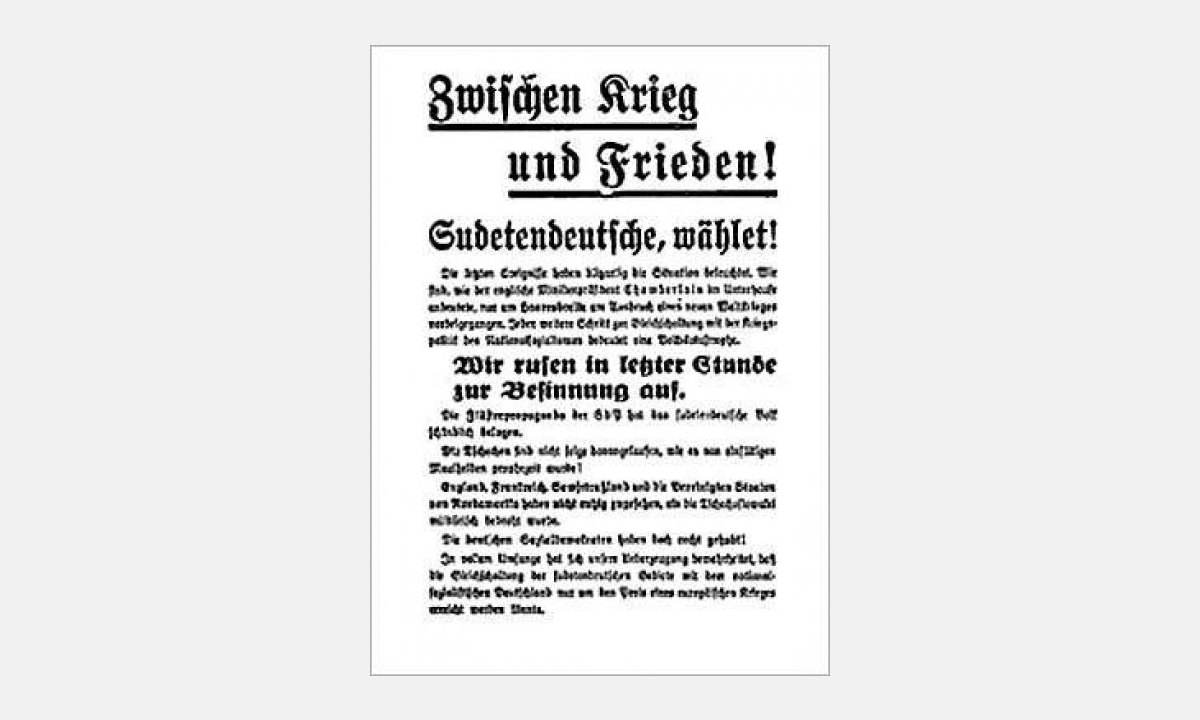

Zum 60. Jahrestag des Kriegsendes gedenken die Stifter des Preises der deutschen Staatsbürger der Tschechoslowakei, die sich der nationalsozialistischen Bewegung Konrad Henleins nicht anschlossen und um den Erhalt der tschechoslowakischen Demokratie kämpften. Unterstützt werden sie dabei von einer aus Studenten, Kulturschaffenden und Politikern bestehenden Initiative, der auch Václav Havel angehört. Der Gründer und Vorsitzende der Stiftung, der Atomphysiker František Janouch, möchte die in diesem Jahr zum ersten Mal einem Nichttschechen erteilte Ehrung als positive Provokation verstanden wissen, die der Diskussion um die Rolle der Sudetendeutschen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik neue Impulse geben soll.

Nach der Besetzung des Sudetenlandes durch die nationalsozialistischen deutschen Truppen flohen über hunderttausend Deutsche jüdischer Herkunft und nicht-jüdische Deutsche demokratischer Gesinnung in das Innere der Tschechoslowakei. Der Flüchtlingsstrom wurde von den tschechischen Behörden meist nur ungern oder gar nicht aufgenommen, zumal auch Tschechen aus den Grenzgebieten in das Innere des Landes flohen. Die Regierung sah sich selbst durch das von den Westmächten geduldete Münchener Abkommen dem Deutschen Reich ausgeliefert und dachte in erster Linie an den Erhalt ihrer eigenen jungen Nation. Zudem befürchtete sie, die Aufnahme deutscher Bürger würde weitere Ansprüche Deutschlands auf tschechoslowakisches Staatsgebiet nach sich ziehen. Zahlreiche Sudetendeutsche mussten in ihre Heimatgebiete zurückkehren, wurden von den Nationalsozialisten nach Deutschland verschleppt, verfolgt, gefoltert und getötet. Andere lebten in Flüchtlingslagern unter schlechtesten Bedingungen. Einige konnten sich auch ins Exil in Länder wie England, Frankreich, Norwegen oder Kanada retten. Ihre Hoffnung, sich nach dem Krieg am Wiederaufbau der tschechoslowakischen Demokratie beteiligen zu können, erfüllte sich jedoch nicht. Entweder wurden sie irrtümlich mit ihren Landsleuten zwangsausgesiedelt oder sahen für sich als Deutsche in der Nachkriegstschechoslowakei keine Zukunft mehr.

Geehrt wurden diese Menschen, die wegen ihres Antifaschismus im Land bleiben durften, offiziell bis heute nicht. Unter dem kommunistischen Regime wurden auch sie von den staatlichen Behörden bei der Suche nach Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen diskriminiert.

Während des Kalten Krieges standen diese »untypischen« Sudetendeutschen zwischen den Fronten: In Deutschland störten sie mit ihrer protschechischen Haltung die Darstellung der Vorkriegstschechoslowakei als Kerker der deutschen Minderheit. Für das kommunistische Regime wiederum passten sie nicht in das Bild von den bösen faschistischen Deutschen, von denen die Sowjetunion das Land befreit hatte und vor deren Revanchismus sie es auf ewig beschützen würde.

Erst 2004 plädierte der tschechische Außenminister Cyril Svoboda für eine »humanitäre Geste« gegenüber Antifaschisten in den Reihen der deutschen Minderheit, die gegen das NS- Regime und für eine demokratische Tschechoslowakei gekämpft hatten. Bis heute hat sich dieses Anliegen in der tschechischen Politik jedoch nicht durchsetzen können.

Dr. Petr Pithart, stellvertretender Vorsitzender des Senats der Tschechischen Republik, 1991 für sein politisches Engagement im Prager Frühling selbst mit dem František-Kriegel-Preis ausgezeichnet, sprach in seiner Laudatio von der Notwendigkeit, endlich das Leid der ehemaligen deutschen Mitbürger, die für den Erhalt der tschechoslowakischen Demokratie Verfolgung und Tod auf sich nahmen, anzuerkennen und zu würdigen. Exemplarisch verdeutlichte er deren demokratische Einstellung am Schicksal des schlesischen Abgeordneten Otto Halke, dessen Tochter Maria Machnig Empfängerin des Preises war – stellvertretend für alle demokratischen Deutschen, die aktiven oder passiven Widerstand gegen das Henlein-Regime und die Nationalsozialisten geleistet hatten:

»Die Geschichte dieses Mannes und seiner Familie, aber auch die Geschichten einiger seiner Nachbarn und politischen Weggefährten, ist keine Geschichte der Vergangenheit. Es ist nämlich eine Geschichte der Treue zur Nation, nicht im ethnischen, sondern im politischen, bürgerlichen Sinne. Otto Halke war nicht den Schlesiern, Tschechen oder Mährern treu, er war keiner Nation treu, die von Sprache und Blut bestimmt wurde, also von dem, in das wir hineingeboren werden, er war in diesem Sinne den Deutschen weder treu noch untreu. Er war der Nation als Gemeinschaft treu, für die wir uns bewusst entscheiden, die wir wählen, treu bestimmten praktischen Idealen, einer bestimmten konkreten Gesellschaftsordnung. Er war der Nation der Bürger treu, die gemeinsam für die unvollkommene, aber zu vervollkommnende Demokratie Masaryks lebten.«

Otto Halke gehörte der tschechoslowakischen Nationalversammlung von 1926 bis 1935 für den Bund der Landwirte an und war entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Seine Familie war nach der Besetzung der Grenzgebiete in ihrem Dorf Weißkirch bei Jägerndorf/Kostelec u Krnova Schikanen ausgesetzt und überlebte den Krieg – aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen und zugleich von denunziatorischen Nachbarn überwacht – unter den schwierigsten Bedingungen. Wenn sie nach dem Krieg auch nicht zwangsausgesiedelt wurden, sahen sie als Deutsche doch keine Zukunft mehr in ihrer Heimat und gingen nach Bayern. Während sich Otto Halke in Deutschland bescheiden als Scherenschleifer durchschlug, avancierte sein ehemaliger Parteikollege Gustav Hacker, der 1938 den Bund der Landwirte der Henlein-Partei angeschlossen hatte, zum hessischen Landwirtschaftsminister.

Die mittlerweile über 80-jährige Maria Machnig ließ sich bei der feierlichen Preisverleihung in Berlin aus gesundheitlichen Gründen von der in Deutschland und Tschechien lebenden Publizistin Alena Wagnerová vertreten, die eine bewegende Grußbotschaft von ihr verlas.

Petr Pithart zitierte in seiner Laudatio die Journalistin Milena Jesenská (1896–1944), Adressatin der berühmten Briefe an Milena von Franz Kafka, die in der Wochenzeitschrift Přítomnost (»Gegenwart«) in ihren Artikeln 1938 die tschechische Öffentlichkeit wiederholt auf die dramatische Situation der deutschen Demokraten im Sudetenland aufmerksam gemacht hatte:

»In den kleineren Städten hat die Henlein-Jugend die Stadt in einzelne Blöcke aufgeteilt und die Jungen überwachen die Häuser, notieren sich, wer wen besucht und vor allem, wer welche Zeitungen abonniert hat. Und in den fünf Jahren dieser Atmosphäre haben wir beinahe nichts gemacht, um im deutschen Lager diejenigen zu unterstützen, die sich gegen den Faschismus wehrten. Ja, in diesen ganzen fünf Jahren – nicht einmal im letzten Monat – schaffte es niemand von uns, eine der wichtigsten Wahrheiten unserer Tage zu erkennen, die Wahrheit, die über das Gericht Europas mitentscheidet: dass Deutscher nicht gleich Deutscher ist.«Und nach der Besetzung des Sudetenlandes durch das Deutsche Reich schreibt Jesenská:

»Aus dem von deutschem Militär besetzten Sudeten flohen demokratische Deutsche zu uns. Ich brauche Ihnen nicht erst lange zu erzählen, was sie durchmachten, was sie in ihren Heimatorten erlebten und was sie erwarten wird, falls sie zurückkehren müssen. Viele dieser Menschen wurden genauso wie tschechische Grenzbewohner, wie tschechische Gendarmen und Zollbeamte ins Dritte Reich verschleppt. […] Unter den Flüchtlingen gibt es Frauen, die keine Ahnung haben, wo ihre Männer geblieben sind, wie und wann sie sie je wiedersehen werden. […] Ich bin ein tschechischer Zeuge dafür, wie diese Menschen fünf lange Jahre im Norden unseres Landes ausharrten. Mit unglaublichem Herzensmut und voller Entschlossenheit standen sie auf der Seite der Tschechoslowakischen Republik. Sie kämpften schon seit fünf Jahren, und niemand von uns kann und darf es je vergessen.«